2018年7月26日 岩木川の水利用

●内水面漁業管理委員会の現地調査で岩木川へ。漁協や施設管理者から話を聞いた。森で育まれた水が川から海へと一言でいうが、海に流れる間に行われる利用の実態はとても複雑だ。管理者と管理区域は細かく区切られ、私有の堰もあって驚いた。人と水の歴史だ。

●特別採補とは漁法の制限と外して投網やたも網が使える。増殖行為のひとつで採った魚を堰の上流に放流する。

●弘前市の水道に利用するための取水堰(ラバーダム)。左岸に魚道があるが効果がいまいちで改修計画がある。

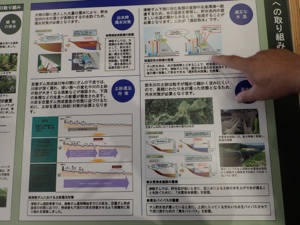

●国営の統合頭首工。ここからパイプラインで農業用水路へ続く。かつての堰は石積みで12カ所あったが、洪水の度に流失を繰り返し農家の負担は大きかった。そこでこれらを統合して国営で 昭和36年に 整備された。老朽化のため改修されて平成24年に完成した。

●魚道は右岸と左岸にあり最新の設計という。漁協も魚道は機能しているという。ただ、取水口からの用水路へ迷入する魚が多いという。担当者に聞くと、魚道の専門部署はなく担当者が勉強したり、協議会を作って検討する中で行われる。とすると、これらの経験は担当者ひとりに留まり、活かされていないのではないか。川により場所により条件が様々で魚道の設計は難しい。多くの経験知を蓄積して活用する仕組みが必要ではないのか。

●私有の発電用取水堰。集落に電気を通すために私人が作った。今も発電している。

●この日は魚道に続く門が閉められ水が流れていなかったが、漁協の話では通常でも魚道は機能していないという。魚道の先に段差。

●黒星病で不当投棄されたリンゴを取り除く作業が行われていた。このような事態は多くの堰で起きている。

●平成28年に完成した津軽ダム。大きなダムが出来て安定的に水を流せるようになった。環境面の最新技術が導入されているが、終わりはない。